2018年05月28日

キャンプチェスト(調味料箱)を作る!

ご無沙汰しております

キャンプでの調理で使う調味料、カトラリー、ウイスキー(?)などを

コンパクトに収納し、運べる、安定感のあるチェストを作りました

ね、かわいいでしょう?

さて、どうやって作ったかですが、、、

木工と、金工の融合でしょうか

ホントに気が遠くなる作業工程の物語なんです

まずは、サクッと妄想をデッサンして、簡単に寸法を出します

一番厄介な脚部分のパーツを作っちゃいます。

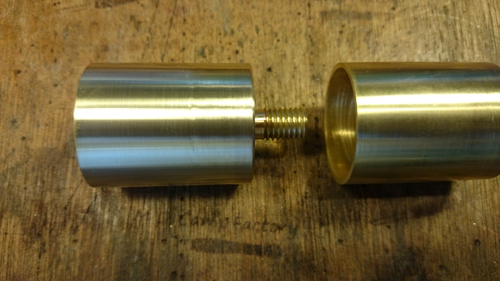

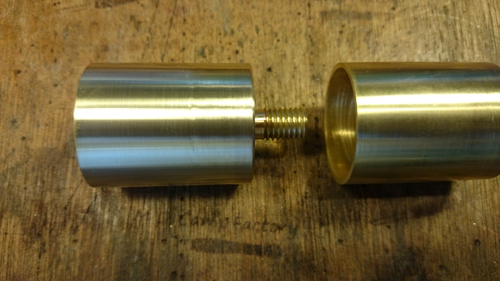

ねじ込み式の脚のトップには、真鍮スリーブとM8ネジが一体化した

パーツを取り付けます。それをつくります。

φ36の真鍮パイプと組み合わせます。

それから、図面通りにブラックウォルナットを製材します。

機械でやっちゃうこういう工程は楽なんですよ

事前に穴あけして、、、

サクッとくみ上げます。

僕のチェスト類は、軽量化のために、フレーム構造になっています

蓋(天板)部分も同じ感じでくみ上げます。

トップの板はナラ薄板なので、それがハマる段差をつけています。

サイドや背面のシナベニア板を貼りあわせていきます

内部はこんな感じ

このスペース、何に使おうかな・・・

引き出しも、桐材でつくっちゃいます。

引き出しが一番嫌いです。

蓋ができました。

引き出しを入れると、こんな感じ。

持ち運び用の革ベルトのパーツを真鍮角棒からフライス加工で作りました。

引き出しの取っ手も真鍮から削りだしました。

これは大変でしたw

でも、なんだか素敵

イイ感じになってきました。

レトロな38mmマイナス皿ネジで留めちゃいます

たぶん、マイナスネジは、関東一在庫あるんじゃないかな、僕の工房w(爆)

これは蓋のパッチン金具です。

すごく時間のかかったパーツです。

もはや、ヘンタイな感じさえ、、、

おおw

すごく悩んだ末、ようやく結論がでて、このような脚の支持パーツになりました。

このロウ付けはすごく難しかった!

接する面積が小さいのと、微妙な角度をだすのが!

ここに雌ネジパーツをロウ付けします。

うちにはあのデカいプロパンガスバーナーは無いけど、

キャプテンスタッグの大火力バーナーや新富士のバーナーで十分加熱できてます

バーナーを裏表から対象物にあてると、至適温度までもっていけますね

脚のネジパーツと、受ける側のパーツのコンビネーション

この斜め具合が萌えます

こんな感じで取り付けます。

かなり苦労した感じ、わかりますでしょう?

ロウ付けしたのがわからないように仕上がりました。

だいぶ上達しました。

ふうっ、疲れます

チェストの蓋の開閉を制限するステーも作りました。

φ4、φ5の丸頭銅リベットが活躍します。

パーツとリベットが動かないように、φ2mmの真鍮棒が入っているのがみえますか?

これは、左右のフラップテーブルのロックパーツ

こうなります!

ステーはこのように取り付けて、開閉に問題ないこと確認しました

やっぱり、大変なのは、このテーパー仕上げの脚でしょう

ネジパーツが入る部分は既定の大きさで スポッと入る感じにします

スカスカだと、後で大変です

この脚の角度。

大好きです。

昭和レトロな感じがします

なんだか、成功の予感w

後は、持ち運びの際に引き出しが前に落ちるのを防ぐロック機構を作ります。

真鍮から部品を作ります。

フラップテーブルの脇に穴をあけて、、、

引き出しにも ジャストの位置で穴をあけて、、、

こうなりました。

テーブルが出ているときは引出しがでます

たたむと、引き出しはでません

あまり目立たないパーツですが、大事なパーツです。

さて、ようやく完成!

長い道のりでした。

やっぱり、木の家具は好きだなー!

キャンプでの調理で使う調味料、カトラリー、ウイスキー(?)などを

コンパクトに収納し、運べる、安定感のあるチェストを作りました

ね、かわいいでしょう?

さて、どうやって作ったかですが、、、

木工と、金工の融合でしょうか

ホントに気が遠くなる作業工程の物語なんです

まずは、サクッと妄想をデッサンして、簡単に寸法を出します

一番厄介な脚部分のパーツを作っちゃいます。

ねじ込み式の脚のトップには、真鍮スリーブとM8ネジが一体化した

パーツを取り付けます。それをつくります。

φ36の真鍮パイプと組み合わせます。

それから、図面通りにブラックウォルナットを製材します。

機械でやっちゃうこういう工程は楽なんですよ

事前に穴あけして、、、

サクッとくみ上げます。

僕のチェスト類は、軽量化のために、フレーム構造になっています

蓋(天板)部分も同じ感じでくみ上げます。

トップの板はナラ薄板なので、それがハマる段差をつけています。

サイドや背面のシナベニア板を貼りあわせていきます

内部はこんな感じ

このスペース、何に使おうかな・・・

引き出しも、桐材でつくっちゃいます。

引き出しが一番嫌いです。

蓋ができました。

引き出しを入れると、こんな感じ。

持ち運び用の革ベルトのパーツを真鍮角棒からフライス加工で作りました。

引き出しの取っ手も真鍮から削りだしました。

これは大変でしたw

でも、なんだか素敵

イイ感じになってきました。

レトロな38mmマイナス皿ネジで留めちゃいます

たぶん、マイナスネジは、関東一在庫あるんじゃないかな、僕の工房w(爆)

これは蓋のパッチン金具です。

すごく時間のかかったパーツです。

もはや、ヘンタイな感じさえ、、、

おおw

すごく悩んだ末、ようやく結論がでて、このような脚の支持パーツになりました。

このロウ付けはすごく難しかった!

接する面積が小さいのと、微妙な角度をだすのが!

ここに雌ネジパーツをロウ付けします。

うちにはあのデカいプロパンガスバーナーは無いけど、

キャプテンスタッグの大火力バーナーや新富士のバーナーで十分加熱できてます

バーナーを裏表から対象物にあてると、至適温度までもっていけますね

脚のネジパーツと、受ける側のパーツのコンビネーション

この斜め具合が萌えます

こんな感じで取り付けます。

かなり苦労した感じ、わかりますでしょう?

ロウ付けしたのがわからないように仕上がりました。

だいぶ上達しました。

ふうっ、疲れます

チェストの蓋の開閉を制限するステーも作りました。

φ4、φ5の丸頭銅リベットが活躍します。

パーツとリベットが動かないように、φ2mmの真鍮棒が入っているのがみえますか?

これは、左右のフラップテーブルのロックパーツ

こうなります!

ステーはこのように取り付けて、開閉に問題ないこと確認しました

やっぱり、大変なのは、このテーパー仕上げの脚でしょう

ネジパーツが入る部分は既定の大きさで スポッと入る感じにします

スカスカだと、後で大変です

この脚の角度。

大好きです。

昭和レトロな感じがします

なんだか、成功の予感w

後は、持ち運びの際に引き出しが前に落ちるのを防ぐロック機構を作ります。

真鍮から部品を作ります。

フラップテーブルの脇に穴をあけて、、、

引き出しにも ジャストの位置で穴をあけて、、、

こうなりました。

テーブルが出ているときは引出しがでます

たたむと、引き出しはでません

あまり目立たないパーツですが、大事なパーツです。

さて、ようやく完成!

長い道のりでした。

やっぱり、木の家具は好きだなー!

2018年04月11日

真鍮・ウッドテーブルの製作 / M.D.Camp Factory

長く考えていた真鍮+ウッドでのテーブルを作ってみた

こんな感じ

結構、きれいに仕上がったと思う

使用する部材が結構な値段するので、値段はつけにくいなあ・・・

まず、うちのご家芸の木のネジを卒業して、、、

こんなものを作ってみた。

本当は リッチに、φ36ミリの真鍮丸棒から削り出したら格好いいんだろうけど、

そんな無駄なバカなこともしたくないので、ロウ付けで製作しました。

ひたすら ロウ付け。

こんな感じ。

デカいローレットネジも作った。

綺麗に面取りもして、イイ感じ。

ロウ付け箇所が見えますが、まあ、ご愛嬌ということで。

ハンドメイドっていうことの証し です。

ブラックウォルナットの脚を削りだし、それにスポッとはめあわせて。

ここは、ノギスできっちり寸法出ししてますので、スッポ、という感じにはまります。

テーブル天板には、さっきのパーツをはめ込み、面一(つらいち)に仕上げます。

イイ感じ。

裏側もサンダーで面一に。

天板ができた。

やっぱり、真鍮部材にこだわってますので、天板固定のピンも全部真鍮。

素敵なフレームになってきた。

さっきの脚部分に溝を作って・・・

これはテーブルの目立つところに 銘板をはめ込んだところ。

浦谷の組み合わせハイス刻印、なかなか良い仕事をします。

こんな謎のパーツを作って、

フライスでこんなものも。

はめあわせると・・・

こんなパーツに。

これは、吊り棚の支持フレームです。

やっぱり、製作年度を示すものが欲しいので、吊り棚を吊るための

パーツ、兼 フレーム結合ローレットネジの台座に掘り込みました。

結構 いい感じ。

アルトのハンドメタルベンダーは最強のツール。

ふつうの3mmの銅の丸棒からこんなパーツが作れます

工業用ミシンでちょっと革細工。

しっかりとしたものができました。

この帆布、落ち着いていて、木に合うので 好きなんだよね。

ね、イイ感じのテーブルになりました。

吊り棚のフレームの裏側。

すごく時間がかかったけど、素敵なテーブルになりました。

次は チェストを作りますw

2018年01月29日

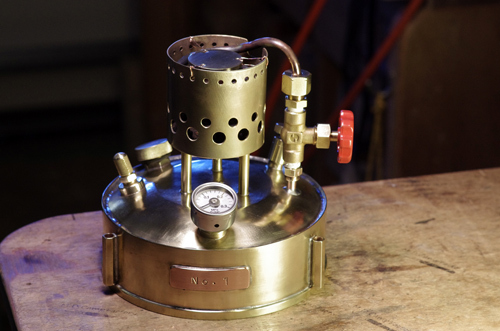

加圧式 アルコールストーブを作る その2

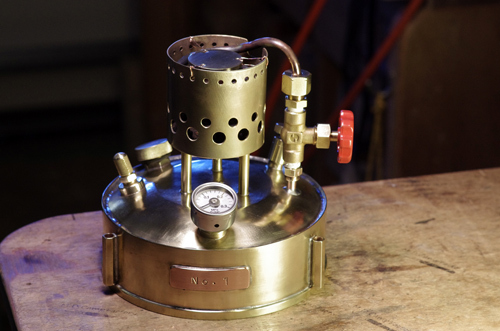

真鍮が好きです

磨き上げた真鍮も、経年変化した鈍い輝きの真鍮も大好きです

キャンプ+真鍮 とくれば、やっぱり ランタンかストーブでしょう。

なので、しばらく金属加工をやって慣れてきたので、加圧式アルコールストーブを

作ってみることにしました。

(ウッドランタンの製作にかかわりすぎて、ちょっと気分転換したい っていうことも)

まず、基本的なデザインをして・・・

昔のホエーブスストーブみたいな感じです。

タンクのトップ部分を、半球状にしつつ、でも、天井は平にしたいので、

いつもランタン作りに使っている木臼では対応できないため、

新たにこんな木臼を作りました。

白樫の厚材から切り出して、旋盤で成型しました。

隣にあるのは、S45Cの鋼材で、叩き成型するときにアンビル代わりにします。

ね、こんな感じに成型できました。

エッジを作り出すのが難しかったな。

それを、木工旋盤に両面テープで固定して、真円にします。

s

s

ストレートスクレーパーで成型します。

非常に真鍮が飛び散る工程なので、自作のシールドをつけています。

頼りになる三本ローラー機でタンク部分を成型して、

天井パーツがそれ以上落ち込まないように位置決めの役割をするパーツをつけて・・・

こんな感じに。

直径 70mmの円筒を作って、ミニホールソーで綺麗に穴あけ。

こんな感じになります。

最近の僕の金属加工では、こういったツールを使っています。

しっかり研磨すれば、こんなにきれいになります。

だんだん雰囲気出てきたでしょう。

工業用の部品を使って作っていきます。

これは、市販の真鍮のM10ボルトを旋盤加工して、さらに

真鍮のノブをロウ付けして作った燃料給油孔キャップ。

これは、内圧上昇時にガスぬきをするバルブパーツ。

16mm真鍮棒から削りだしました。

こんな感じ。

このシュレーダー型(米式)のねじ込み式エアバルブがなかなか手に入らないんですよね・・・。

これは、燃料噴射部(ニップル)とその土台パーツ。

これがあとで仇になったんですよねえ・・・

ちゃんともっと耐圧設計すればよかったんですが。

中心は0.3mmのドリルで開口してあります。

まっすぐに旋盤で0.3あけるのって、結構シビアな作業なんです。

6.3mmのなまし銅管にこんな形でロウ付けします。

下にでているネジ部は、ニップルユニットの高さ調整のためです

こんな感じ。

タンク部分の装飾も綺麗に仕上がりました。

両側に見えるパーツは、五徳を差し込むパーツです。

燃料パイプがこれです。

タンクの天井パーツの裏側。

くみ上げた後、0.2気圧まで加圧したとき、ミシミシっと音がして、

タンクの底面がふくらんで変形しました。

まあ、1mm厚の真鍮つかいましたが、厚に当然負けますね・・・。

初めから気にしてはいたんですが、やっぱり。

仕方がないので、このパーツを削りだして、底からタンク天井まで穴をあけて

耐圧のための構造材としました。

配管用の6.3mmなまし銅管は肉厚でとても曲げ加工がしにくいのであきらめて、

ふつうの細工用のφ6mmの銅管で加熱コイル部を作りました。

何だかわくわくする絵でしょう?

ファイアースプレッダーを真鍮板から作るのも面倒なので、

そこはやっぱり旋盤屋。 旋盤でコーン状パーツを削りだして

こんな感じに。

で、ここまで仕上がりました。

それで、0.2気圧まで加圧してアルコールで着火してみたところ、

やっぱりニップルの接合部からの内圧に負けたためのガス漏れ、

そのガスが燃えて加熱コイルが過熱状態となり・・・ これはあかん。

灯油でやってみたところ、またえらいこっちゃな状態に。

こりゃ、あかんわ。

やってみてわかったこと

(1) 燃料を噴射するノズルにかかる圧が高いので、それをネジだけでは止められない。

耐圧性の高いニップルユニットにしないとならない

(2) 加熱コイルが多すぎて、過熱状態となり、熱暴走している。

シンプルなジェネレーターにする必要あり

(3) デザインのためにあけたバーナー部の側孔も、風で炎が乱れる原因。

バーナー部の設計し直しする必要あり

(4) 耐圧構造の高いタンクにする必要あり

(5) バーナーの熱の輻射熱でタンクが熱くなる→ さらに内圧が上がる

バーナー部との距離を少し広げる

ということでした。

また、改良機か、2号機ができる予感w

磨き上げた真鍮も、経年変化した鈍い輝きの真鍮も大好きです

キャンプ+真鍮 とくれば、やっぱり ランタンかストーブでしょう。

なので、しばらく金属加工をやって慣れてきたので、加圧式アルコールストーブを

作ってみることにしました。

(ウッドランタンの製作にかかわりすぎて、ちょっと気分転換したい っていうことも)

まず、基本的なデザインをして・・・

昔のホエーブスストーブみたいな感じです。

タンクのトップ部分を、半球状にしつつ、でも、天井は平にしたいので、

いつもランタン作りに使っている木臼では対応できないため、

新たにこんな木臼を作りました。

白樫の厚材から切り出して、旋盤で成型しました。

隣にあるのは、S45Cの鋼材で、叩き成型するときにアンビル代わりにします。

ね、こんな感じに成型できました。

エッジを作り出すのが難しかったな。

それを、木工旋盤に両面テープで固定して、真円にします。

s

sストレートスクレーパーで成型します。

非常に真鍮が飛び散る工程なので、自作のシールドをつけています。

頼りになる三本ローラー機でタンク部分を成型して、

天井パーツがそれ以上落ち込まないように位置決めの役割をするパーツをつけて・・・

こんな感じに。

直径 70mmの円筒を作って、ミニホールソーで綺麗に穴あけ。

こんな感じになります。

最近の僕の金属加工では、こういったツールを使っています。

しっかり研磨すれば、こんなにきれいになります。

だんだん雰囲気出てきたでしょう。

工業用の部品を使って作っていきます。

これは、市販の真鍮のM10ボルトを旋盤加工して、さらに

真鍮のノブをロウ付けして作った燃料給油孔キャップ。

これは、内圧上昇時にガスぬきをするバルブパーツ。

16mm真鍮棒から削りだしました。

こんな感じ。

このシュレーダー型(米式)のねじ込み式エアバルブがなかなか手に入らないんですよね・・・。

これは、燃料噴射部(ニップル)とその土台パーツ。

これがあとで仇になったんですよねえ・・・

ちゃんともっと耐圧設計すればよかったんですが。

中心は0.3mmのドリルで開口してあります。

まっすぐに旋盤で0.3あけるのって、結構シビアな作業なんです。

6.3mmのなまし銅管にこんな形でロウ付けします。

下にでているネジ部は、ニップルユニットの高さ調整のためです

こんな感じ。

タンク部分の装飾も綺麗に仕上がりました。

両側に見えるパーツは、五徳を差し込むパーツです。

燃料パイプがこれです。

タンクの天井パーツの裏側。

くみ上げた後、0.2気圧まで加圧したとき、ミシミシっと音がして、

タンクの底面がふくらんで変形しました。

まあ、1mm厚の真鍮つかいましたが、厚に当然負けますね・・・。

初めから気にしてはいたんですが、やっぱり。

仕方がないので、このパーツを削りだして、底からタンク天井まで穴をあけて

耐圧のための構造材としました。

配管用の6.3mmなまし銅管は肉厚でとても曲げ加工がしにくいのであきらめて、

ふつうの細工用のφ6mmの銅管で加熱コイル部を作りました。

何だかわくわくする絵でしょう?

ファイアースプレッダーを真鍮板から作るのも面倒なので、

そこはやっぱり旋盤屋。 旋盤でコーン状パーツを削りだして

こんな感じに。

で、ここまで仕上がりました。

それで、0.2気圧まで加圧してアルコールで着火してみたところ、

やっぱりニップルの接合部からの内圧に負けたためのガス漏れ、

そのガスが燃えて加熱コイルが過熱状態となり・・・ これはあかん。

灯油でやってみたところ、またえらいこっちゃな状態に。

こりゃ、あかんわ。

やってみてわかったこと

(1) 燃料を噴射するノズルにかかる圧が高いので、それをネジだけでは止められない。

耐圧性の高いニップルユニットにしないとならない

(2) 加熱コイルが多すぎて、過熱状態となり、熱暴走している。

シンプルなジェネレーターにする必要あり

(3) デザインのためにあけたバーナー部の側孔も、風で炎が乱れる原因。

バーナー部の設計し直しする必要あり

(4) 耐圧構造の高いタンクにする必要あり

(5) バーナーの熱の輻射熱でタンクが熱くなる→ さらに内圧が上がる

バーナー部との距離を少し広げる

ということでした。

また、改良機か、2号機ができる予感w

2018年01月29日

加圧式 アルコールストーブを作る その1

大変お久しぶりですw

木工に、金属加工に、依頼品の製作に と大変多忙な毎日 + 仕事のストレスで

なかなかPCの前にゆっくり座ることのない生活で、ブログをアップできませんでした。

Instagramのほうは、毎日UPしていますが・・・

ブログお休みしている間に、僕は、鍛造の勉強、溶接の勉強、金属加工の勉強を

していました。 また、まあ道具が増えちゃって・・・

今回は、昨年 金属加工を始めた僕が、キャンパーとしていつかはやってみたいこととして、

「自作・加圧式ランタンで灯りをとり、叩いて作ったフライパンと自作・加圧式バーナーで

やっすい肉を焼いて喰う」 ことを目標としています。

銅の一枚板からフライパンをたたいて、錫引きをするのはコークス炉を作ったので

いつでもできるとして、まずはバーナーの試作をしてみました。

だいぶ、真鍮の加工には慣れてきました。

この鈍い光具合が、イイんですよねw 真鍮は。

ううん。

デザイン と 真鍮細工はうまくいったんですが、肝心な燃焼の安定性が・・・

詳細はまた明日 UPしますね!!

木工に、金属加工に、依頼品の製作に と大変多忙な毎日 + 仕事のストレスで

なかなかPCの前にゆっくり座ることのない生活で、ブログをアップできませんでした。

Instagramのほうは、毎日UPしていますが・・・

ブログお休みしている間に、僕は、鍛造の勉強、溶接の勉強、金属加工の勉強を

していました。 また、まあ道具が増えちゃって・・・

今回は、昨年 金属加工を始めた僕が、キャンパーとしていつかはやってみたいこととして、

「自作・加圧式ランタンで灯りをとり、叩いて作ったフライパンと自作・加圧式バーナーで

やっすい肉を焼いて喰う」 ことを目標としています。

銅の一枚板からフライパンをたたいて、錫引きをするのはコークス炉を作ったので

いつでもできるとして、まずはバーナーの試作をしてみました。

だいぶ、真鍮の加工には慣れてきました。

この鈍い光具合が、イイんですよねw 真鍮は。

ううん。

デザイン と 真鍮細工はうまくいったんですが、肝心な燃焼の安定性が・・・

詳細はまた明日 UPしますね!!

2017年03月29日

ウッドランタン / ランプマニア その2

くどいようですが、ランプが好きですw

だから、またこんなものを作りました。

ウッドランプならぬ、ウッドランタン BW。

木工旋盤屋の僕ならではのアイテムかも。

深い艶のブラックウォルナットと

渋い輝きのアンティーク処理を施した真鍮のコラボ

そこに、きらっと銅の銘板が光るんです。

トップ部分は、こんな部品から作り出します。

綺麗に切り出した真鍮のリング(木工の道具を使いますが、詳細はまた後日)と、

穴あけを済ませてバリ取りをした真鍮板。

それを丁寧に成型して、板金ハンダと300wコテと、プロパンバーナーと、

歯科用サンダーと、フラップホイルサンダーと、磨きの道具できれいに仕上げます。

聞いているだけで、面倒だよね。

まだまだ修行が必要ですが、ハンドメイドっぽくて、これはこれで ◎

15mm厚の真鍮から作るパッチン金具もいつもと向きを変えて、

レトロなマイナスネジで固定してます。

もう、マイナスネジ 萌え萌えw

そして、銘板もきれいにあしらって・・・

はい、出来上がり。

ここまで13時間です・・・・ (汗)

よく集中力が続くと自分でも思いますが、まあ ランプフリークなので。

また、別のカラーバリエーションで登場するって、本当?

2017年03月28日

真鍮ランプ / ランプマニア その1

オイルランプが好きです

加圧式ではない、静かに燃えるランプが好き

だから、作りました・・・

こんなランプを作るには、真鍮を曲げるための焼きなまし作業も必要だし・・・

たたいて平らにするためのアンビルとハンマーも必要。

熱く熱した金属を持つための、超耐熱グローブと、加治屋の道具なども。

こんなものをそろえてみました。

真鍮の接合には、リベットや、ロウ付け、半田などがあるけど、

やっぱり、簡単なのは、板金用の半田をつかっての接合でしょう。

でも、大きなワット数の半田コテが必要なんだよね。

僕は300Wのコテをつかっています。

あと、パーツを半球状に成形するためのジグも自分で作ってみました。

これがあると、きれいな半球面のパーツを作れるんだ。

部品作りもしています。

木工用の切削・研磨道具がそのまま使えるので、大変助かる。

この15mmの真鍮板なんて、簡単には切れないもんね・・・。

糸鋸でやったら、一体いつ終わるのか・・・。

ランプ No.4 とってもいい感じでしょう?

7分芯のとても明るいランプ。

左側は、ちょっと丸みを強くした ランプ No.5

これはこれで、マリンランプっぽくて好きです。

あとは、直接真鍮の本体に半田で固定する形でこういう感じのものもつくってみた。

これが、そのフレームの接合をリベットではなく、直接本体へ

ハンダ接合をしたものです。

すっきりしていて、ランタンっぽくて好きだな。

ランプ No.6 です。

なかなか、イイ感じ。

はあー、まだまだランプ作り 続きそうです。

加圧式ではない、静かに燃えるランプが好き

だから、作りました・・・

こんなランプを作るには、真鍮を曲げるための焼きなまし作業も必要だし・・・

たたいて平らにするためのアンビルとハンマーも必要。

熱く熱した金属を持つための、超耐熱グローブと、加治屋の道具なども。

こんなものをそろえてみました。

真鍮の接合には、リベットや、ロウ付け、半田などがあるけど、

やっぱり、簡単なのは、板金用の半田をつかっての接合でしょう。

でも、大きなワット数の半田コテが必要なんだよね。

僕は300Wのコテをつかっています。

あと、パーツを半球状に成形するためのジグも自分で作ってみました。

これがあると、きれいな半球面のパーツを作れるんだ。

部品作りもしています。

木工用の切削・研磨道具がそのまま使えるので、大変助かる。

この15mmの真鍮板なんて、簡単には切れないもんね・・・。

糸鋸でやったら、一体いつ終わるのか・・・。

ランプ No.4 とってもいい感じでしょう?

7分芯のとても明るいランプ。

左側は、ちょっと丸みを強くした ランプ No.5

これはこれで、マリンランプっぽくて好きです。

あとは、直接真鍮の本体に半田で固定する形でこういう感じのものもつくってみた。

これが、そのフレームの接合をリベットではなく、直接本体へ

ハンダ接合をしたものです。

すっきりしていて、ランタンっぽくて好きだな。

ランプ No.6 です。

なかなか、イイ感じ。

はあー、まだまだランプ作り 続きそうです。

2017年03月15日

ロウ付け職人への道 / 七輪の別の使い方

最近、いろいろ違ったことに挑戦しています。

板金、ロウ付けなど・・・。

でもこれみんな、大好きなキャンプで自分が使う石油ランプの製作に必要な

スキルなので、勉強しているんです。

そのうち、こんな丸頭ボルトも作ってみたいので、

金工旋盤も手に入れようとは思ってますが・・・。

丸頭のリベットは僕のお気に入りの部品。

これで接合すると、意匠的にいい感じになる気がするので、使ってます。

でも、丸頭をつぶさないようにたたくって、大変だよね。

なので、たたき台とするものにきれいな半球状の穴を

ボールエンドミルでフライスであけたり・・・

あとはアンビルにあけたりしています。

すると、今まで傷ついていた丸頭をきれいなままたたけるんですよね。

ほかに優れた方法あったら、知りたいなあ。

ランプの部品として、こういうパーツを作りたくて…。

でも、もっと端の部分を平らに広がった形に成形したい。

なので・・・

ふつうにアンビルの上でたたいたら、真鍮棒が砕けてしまうんです。

これを改善するために、まず 七輪で炭火をつくって、

少し焼いてからたたくことにしてみました。

すると、あまり亀裂がはいらずに成型することができた。

あとはたたき方の熟練かなあ・・・。

そして、いかにこのたたく材料を傷つけないで保持するのか・・・。

そして、ロウ付けも勉強中。

バーナーの火力が弱いのか、どうもうまくいかない。

でも・・・。

この新富士のバーナーはすごい。

スパイラル炎で最高2000℃までだせるそうで・・・

おかげで薄い真鍮の板は溶けちゃったよ。

フラックスを変えて、バーナーを変えて、

それでようやく銅ロウでロウ付け成功!

もっとうまくならないとなw

頑張るぞ!

2017年02月08日

真鍮カトラリー製作 / メタル+ウッドの魅力

最近、真鍮の魅力的な輝きに魅了されています。

だから、今のテーマは、「樹+真鍮」

すると、やっぱり考えちゃうのは、テーブルウェアだよね。

先日のカッティングボードだって、ウッドマグだって、同じ考えのもの。

で、今回はこんなものを製作しました。

ジャーーンッ

真鍮カトラリーです。

真鍮と、銘木チークのいい感じのコンビネーション。

カトラリーの母体となるものは、ふつうに手に入る真鍮の厚板。

それを、改造したハンマーと、たたき台でたたき出して、

あのスプーンの丸みを作ります。

ふうっ、ようやくここまで来たぜ。

レールアンビルもあるから、それでたたけば、もっと薄くなるだろうけど、

まあ、今回は形を優先して、こんな程度で。

それを気合いを入れて 工場(こうば)にあるいろんなツールをつかって

ここまで美しく成型します。

これはこれで美しいなと・・・。

ついでに、収納ケースまでつくりました。

革細工も修行が必要なもののひとつかな・・・。

まだまだやることが多いな。

でも、ここで終わったら仕方がないので、さらにひと工夫。

銘木ミャンマーチークを薄く挽いて、それで先ほどのカトラリーをサンドイッチにする。

すると、こんなに素敵なカトラリーに変身。

やっべ、これはしばらくハマりそうだなw

2017年02月06日

キャンプチェストの製作 / こだわりのアンティークゴールド

我が家にも、だんだんソロキャンプ化の流れが。

子供たちも段々大きくなり、休日はパパだけキャンプ、なんてことも

きっと増えてくるに違いないw

もともとライダー、チャリダー時代から一人旅が好きなので、

一人のキャンプは楽しいから全然苦ではないですが・・・。

でも、酒や料理は人数がいた方が楽しいよね。

ってなわけで、ソロキャンプを見据えてのグッズ作りが続いています。

今回のミッションに与えられた課題は・・・

(1) とりあえずソロキャンプに必要な(テント・シュラフ以外の)ものを全部入れるもの

(2) 両手でしっかり持てるようにする

(3) 上から座っても大丈夫な頑丈な構造にしつつ

(4) ある程度軽量化を考えて製作する

(5) チャーミングな金具を使う

ふふふ、こんな感じになりました。

では、製作工程を。

っていっても、写真を撮ってないので、いきなりこのシーンですが。

僕が得意な「フレーム式 ファーニチャー」です。

ルーターテーブルで段付きのフレームを切り出して成型し、

シナベニアを側面・背面にパネルとしてはめ込み、段差のない筐体にする。

壁面をソリッドな板にすると、すごく重量が増すので、長くこの方式を採用しています。

今回は、こんなものも自作。

2mmの真鍮板を切り出して、フライス盤で成型、サンディング仕上げしたものです。

なかなか素敵な感じになりました。

こんなパーツも自作です。

ね、イイ感じになったでしょう。

あまりキラキラしているのは好きじゃないので、それを・・

ある手法を使って、こんな古びた雰囲気のアンティークブラスに変えました。

チェスト自体はこんな感じに仕上がりました。

まあまあコンパクトで、持てる重さのリミットでしょうね(物が入った状態で)。

内部はこんな感じ。

あのスリット部分に、仕切り板が入るんです。

マルシャルテントの中で、僕が座る場所はありません。

なので、ここに座ることを前提にデザイン・設計して、強度をだしています。

完成したところの外観です。

なかなか素敵なチェストになりました。

ふたを開けると・・・・

ね、楽しいでしょう?

キャンプって、大人のままごとでもありますからね。

何を詰めようか、何を持っていこうか・・・。

本当に子供みたいです。

サイドの持ち手の金具が「イケてない」とのご指摘があったので、

さっそく 夕飯までの1時間でこんなものを。

2mmの真鍮板って、結構 応用が効いて、いいよね。

こんな感じに生まれ変わりました。

さて、次は、ほかのソロキャンプ・グッズを作らないとなw

子供たちも段々大きくなり、休日はパパだけキャンプ、なんてことも

きっと増えてくるに違いないw

もともとライダー、チャリダー時代から一人旅が好きなので、

一人のキャンプは楽しいから全然苦ではないですが・・・。

でも、酒や料理は人数がいた方が楽しいよね。

ってなわけで、ソロキャンプを見据えてのグッズ作りが続いています。

今回のミッションに与えられた課題は・・・

(1) とりあえずソロキャンプに必要な(テント・シュラフ以外の)ものを全部入れるもの

(2) 両手でしっかり持てるようにする

(3) 上から座っても大丈夫な頑丈な構造にしつつ

(4) ある程度軽量化を考えて製作する

(5) チャーミングな金具を使う

ふふふ、こんな感じになりました。

では、製作工程を。

っていっても、写真を撮ってないので、いきなりこのシーンですが。

僕が得意な「フレーム式 ファーニチャー」です。

ルーターテーブルで段付きのフレームを切り出して成型し、

シナベニアを側面・背面にパネルとしてはめ込み、段差のない筐体にする。

壁面をソリッドな板にすると、すごく重量が増すので、長くこの方式を採用しています。

今回は、こんなものも自作。

2mmの真鍮板を切り出して、フライス盤で成型、サンディング仕上げしたものです。

なかなか素敵な感じになりました。

こんなパーツも自作です。

ね、イイ感じになったでしょう。

あまりキラキラしているのは好きじゃないので、それを・・

ある手法を使って、こんな古びた雰囲気のアンティークブラスに変えました。

チェスト自体はこんな感じに仕上がりました。

まあまあコンパクトで、持てる重さのリミットでしょうね(物が入った状態で)。

内部はこんな感じ。

あのスリット部分に、仕切り板が入るんです。

マルシャルテントの中で、僕が座る場所はありません。

なので、ここに座ることを前提にデザイン・設計して、強度をだしています。

完成したところの外観です。

なかなか素敵なチェストになりました。

ふたを開けると・・・・

ね、楽しいでしょう?

キャンプって、大人のままごとでもありますからね。

何を詰めようか、何を持っていこうか・・・。

本当に子供みたいです。

サイドの持ち手の金具が「イケてない」とのご指摘があったので、

さっそく 夕飯までの1時間でこんなものを。

2mmの真鍮板って、結構 応用が効いて、いいよね。

こんな感じに生まれ変わりました。

さて、次は、ほかのソロキャンプ・グッズを作らないとなw

2017年01月04日

マグカップ作りにハマる

新年明けましておめでとうございます

今年も、木工にキャンプに忙しくしたいなーって思います。

子供も大きくなって、そろそろファミリーでの出撃も出来なくなるので、

1キャンプ1キャンプを大事にしていきたい、そんな頃ですねw

で、去年からハマっていることがあります。

「マグカップ作り」

こんなものを作ってます。

もちろん、キャンプで使うために、「器を自分で作る」 ことから始めたんです

木のテーブル・チェアばかりで飽きてきたので(爆)

初めは、デザインと技術的なことに試行錯誤して・・・

こんなものから始まりました。

木+メタル(真鍮) がイイ感じ! と思って ハマりだして

ちょっとスタイルを変えてみて・・・

革細工の勉強をしてみたりして・・・

増殖させたりして・・・

おかげで、革の扱いに慣れてきました。

またスタイル変更。

やっぱり旋盤屋だから、旋盤で最後までやりたいよなw って。

で、最後は、このスタイル。

ね、なんだか沢山入りそうでしょう?

銅のメタル感がまたイイ感じなんです。

高さ95 直径90なんです。

リッチにキャメルの栃木レザーをまとってみました。

木 + メタル(銅) + レザー もなかなかいいかもです。

でも、難点があって、こんな分厚い材木がなかなか手に入らない。

だいぶ在庫の材木もつかったから、これからは

いくつかの材を貼り合わせて 積層材にしてからかな・・・。

それはそれで デザイン悪くはないかも。

今年も よろしくですw

2016年12月02日

木のランプ作り / ウッドランプ 2種

ご無沙汰してます

活動していないわけではないんですが、なんせやることが多すぎて・・・

最近は、燭台作りもハマっていますが、さらに、木のランプ作りに

ド・ハマりしています。

ね、きれいでしょう?

カットグラスの光の揺らぎとはまた違う、格子から漏れる

灯りの揺らぎに 癒されます。

こっちも 不思議な形。

エイリアンの卵のような・・・

まだまだ続きますw

2016年10月24日

木の燭台作り / ウッド燭台

木でいろいろモノを作ってきましたが、

最近は、こんなものを作ってますよ。

ウッド燭台です

何だか、とってもゴージャスでしょう?

きっと、キャンプへ行けなくても、晩酌だって楽しくなりそうです。

5キャンドルパワー(5CP)で 結構明るいんです。

先日はこんなものを作りました。

3キャンドルの燭台

ブラックウォルナットのフレーム、台がとても素敵でしょう?

火をともすと、とっても素敵。

キャンプへ持って行っても、とてもいい感じなんです。

別に悪いことはしていませんが(たぶん)、

なんとなく 懺悔したくなっちゃう・・・

「もう買い物はしません、お許しを」

まだまだ、木工は面白いですよ!!

2016年10月19日

M.D.Camp Factory / ウッドランプ製作

木工が好きです。

でも、そろそろ従業員さんに任せたい、そんな気分です。

ぼくはこういった試作に回りたいと思う。

「ウッドランプ」

桜の素敵なランプ。

プリッとした感じが、かわいいw

ブラックウォルナットの杢が素敵なランプ。

楠(くすのき)と栓(せん)の美麗なランプ

何十年という木の寿命を感じる木目が素敵。

だれですか、アライグマのしっぽとか言ってる人はw

ミャンマーチークと、メープルのストライプ。

メープルとチークの硬度が違いすぎて、なかなかきれいに造形

することが難しいんです。

もう、やらないw(爆)

いずれも、ベッドサイドに置いて ちょうどいい感じの明るさで

部屋全体を明るくするようなパワーはないです。

ただ、なかなかこのように大きな材が普通見つからないのが

ネックで、欲しいといってくださっても、材の在庫がないので

なかなか・・・

2016年10月04日

M.D.Camp Factory / New キャンプチェスト

涼しくなってきましたねー。

でも、我が家の周辺は11月まで蚊がわんさかいて、気が抜けません・・・

でも、木工作業場はガンガン稼働してますよ。

こんなものをこしらえましたー!

「NEW キャンプチェスト」

以前のチェストのダウンサイズモデルで、引き出しが上下二段になってます。

土曜日の夜にブラックウォルナットなどを製材して、

きっちり直角だして、フレームを製作。

わずか120gの減量にしかならなかったけど、すこし重量を軽減する努力も(笑)

おおー、なかなかいい感じに。

この引き出しの前面は、銘木カリンなんです。

まだサンダーかけただけだと、こんな色なんですよねー。

蜜蝋ワックスを塗布して、仕上げると、こんな感じ。

足は二段階に高さが変わり、天板には延長テーブルなどを取り付けるための

ボルト穴があります。構造上、あまり長い延長はつけられませんが・・。

ね、ちょっとかわいいでしょう?

ぼくのダイニングテーブルの脇にこれがいたら、かわいいかもー!

今度のキャンプに持っていこうと思います。

こんな感じに、なる予定です。

(写真は1代目のキャンプチェストです)

僕のウッドランプをのせて、とても素敵な空間になりました。

こんなラブリーな空間で、好きなお酒を飲んで、ゆっくりしたいな。

2016年09月23日

M.D.Camp Factory / Camp Dining Table + 引出しバージョン

だんだん涼しくなってきましたー。

暑い 大嫌いな季節が終わり、そろそろ本格的な木工、そしてキャンプの季節です。

秋から冬のロッジテントでのぬくぬくキャンプのために、こんなものをこしらえました。

Camp Dining Table (BW) の引出しつきバージョン

これは、なかなか便利です。

レースで女子力もUPさせつつ・・・

天板の大きさは、いつもの90x60㎝。

高さは60㎝で、大人にはちょっと低めなんだけど、

子供もいるので、まあ使いやすいサイズなんです。

高さはいくらでも変えられますんで・・・。

キャンプへ行くつもりで、この豪華セットを8日間で

命削って作りました。

が! あいにくの雨でお流れになり・・・

ロッジの格子窓の前に置いたら、イイだろうなー。

こんな素敵なガスランプを手に入れました。

革のおしゃれなガス缶カバーもお気に入りです。

サッチーネと、メープルの美しい装飾ボルトもバッチリ決まってます。

僕がデザインしたこの構造、なかなかしっかりしていて、

姫ぽんが何人のっても大丈夫・・・ な はず(汗)。

とっても、頑丈なんです。

ブラックウォルナットじゃなくて、ナラでも綺麗だよね。

ナチュラルな感じがあって、それはそれで好きです。

このバージョンの特徴は引出し。

このユニットは取り外せる構造で、小型の木ボルト4本で引き出しフレームが

固定され、そこに引き出しが挿入されている構造です。

奥側にティッシューボックスを、手前にカトラリーを入れれば、完璧です。

はあ、キャンプへ行きたい・・・

2016年08月03日

M.D.Camp Factory / レクタテーブル96

お久しぶりです。

最近、木工、仕事に忙しく、PCの前に座ることが少なかったです。

キャンプ旅行の準備もあって、なかなか落ち着く時間がありませんでした。

正直、夏の木工は厳しいです・・・。

作業場のブレーカーも独立させ、電気を自由に使えるようにしたので、

この際、冷暖房設備を入れるのも悪くないとは思ったのですが・・・

なんせ 粉塵がすごい場所なので、クーラーも数年で壊れるだろうなー。

簡単な古風なウィンドウエアコンくらいなら使えそうですが、もうちょっと

環境整備をしてからになるかも。

とか言っている間に、またニッセンストーブの時期になりそうです(笑)

こんなシンプルなテーブル作りました。

天板高 27㎝、天板サイズ 90 x 60㎝のテーブル。

名付けて、「レクタテーブル96」

普段使いにもできるシンプルテーブル。

なんといっても、このサイズのテーブルのくせに、収納時の仕舞い寸法が小さいのがいい。

でも、それだけじゃ、終わらないんです。

せっかく軽量のパイン集成材を使っているので、サイズ可変式にしてみました。

ひっくり返すと、ウィングらしきものが・・・

でーーん。

これは、デカい!

140 x 60㎝のビッグテーブルです。

大人6人、8人でも、余裕ですね。

タモ板でこれをやろうとすると、めっちゃ重くなるので、ウィングなしの構造になるかな。

20mm厚の140x60の板をひょいっとひっくり返すには、キャンプに出かける前に

筋トレしないと・・・。

でも、タモはきれいなんだよねー。

海辺のキャンプ旅行のために、いつものSL-チェアも改良しました。

だって、いつも寝落ちに悩んでますからね。

どうせなら、寝落ちするための椅子にしてみようと。

名付けて、「SL-チェア NEO」

新しいということで、ネオ。 寝落ち用ということで、ネオ・・・

頭側へ背もたれが15㎝伸びたんです。

でも、伸ばすだけでは、今までの構造だとフレームに強い歪みが生じて壊れるので、

フレーム構造を見直しました。

地面に近い部分の横フレームから背面の背もたれ側に伸びていた斜めのパーツがなくなり、

かわりに、前方にある弓型フレームと同じ補助フレームが背もたれフレームを

直接支持するかたちになりました。 これなら、ゆがまないですよね。

あとは、もうちょっと背中とのクリアランスを増やせればいいかな。

僕が座っても大丈夫なんで、耐荷重性能は大丈夫でしょうw

あ、こんなものも作りました。

まあ、ガスランタンが荷物を減らせる手段なのかどうかわからないけど、

怪しいメーカー「Bulin」のランタンをゲットしてみました。

スノピのランタンのパクリのようだけど、まあ、価格が3分の1なので・・・。

ガス代がもったいないので、実際は暖色LEDにしている可能性はありますが・・・・

なんせ 電源の無い旅なので、LEDランタンもどうなんですかね。

やっぱり、ラングラーJKの天井に、ソーラーパネルを張るしかないか・・・。

2016年07月20日

M.D.Camp Factory / ニューオーバルテーブル

連休でしたねー。

高速道路混んでいたなあ・・・。

うちは、子供の用事で出かけられず、熱い埼玉で自宅待機・・・

で、じっとしていて熱中症じゃどうしようもないので、どうせなら木工を。

以前から考えていた、広葉樹の薄材を貼り付けて形成するストライプ模様。

これをやってみました。

これの何が難しいかって、均一に接着することですかね。

うち、プレス機ないので、こういう広い面を均等に圧着するのって難しいんだよね。

うーん、プレス機か・・・。

その前に、工業用エアコンだな・・・。

設計上、いつもより厚めの広葉樹(ブラックウォルナット・タモ)を作って

ストライプにしました。

で、テーブル自体は 設計しなおした 好評だったオーバルテーブル!

幅25㎝のウイングは、圧倒的なインパクト。

すごっ!

まあ、飲食は、センターのタモ部分で・・・(爆)

ケチャップとか、赤ワインとか、醤油とか・・・ 心配w

今回、リデザインしたこのオーバルテーブルは、何が違うかというと、

この両サイドのウィング板を支える脱着式補強材が入ったことでしょう。

20x40mmの補強は、かなりの安心感がありますね。

それを、足のネジで締めこんでいるので、がたつくこともないです。

こんな感じに組みなおすと・・・

シンプルなスクエア天板のタモ・ちゃぶ台に変身!

これは、自宅でも使えるシンプルさですー。

おっと、うちの伝統のチェッカーボードも忘れちゃダメですね。

ブラックウォルナットによくみられる「シラタ」部分を有効利用して、

全体を緩やかなグラデーションにしました。

すごいインパクト・・・。

ここに、ナイスなつなぎを着た青年が座るってことよ。

ますます、ポイント高い 予感w

高速道路混んでいたなあ・・・。

うちは、子供の用事で出かけられず、熱い埼玉で自宅待機・・・

で、じっとしていて熱中症じゃどうしようもないので、どうせなら木工を。

以前から考えていた、広葉樹の薄材を貼り付けて形成するストライプ模様。

これをやってみました。

これの何が難しいかって、均一に接着することですかね。

うち、プレス機ないので、こういう広い面を均等に圧着するのって難しいんだよね。

うーん、プレス機か・・・。

その前に、工業用エアコンだな・・・。

設計上、いつもより厚めの広葉樹(ブラックウォルナット・タモ)を作って

ストライプにしました。

で、テーブル自体は 設計しなおした 好評だったオーバルテーブル!

幅25㎝のウイングは、圧倒的なインパクト。

すごっ!

まあ、飲食は、センターのタモ部分で・・・(爆)

ケチャップとか、赤ワインとか、醤油とか・・・ 心配w

今回、リデザインしたこのオーバルテーブルは、何が違うかというと、

この両サイドのウィング板を支える脱着式補強材が入ったことでしょう。

20x40mmの補強は、かなりの安心感がありますね。

それを、足のネジで締めこんでいるので、がたつくこともないです。

こんな感じに組みなおすと・・・

シンプルなスクエア天板のタモ・ちゃぶ台に変身!

これは、自宅でも使えるシンプルさですー。

おっと、うちの伝統のチェッカーボードも忘れちゃダメですね。

ブラックウォルナットによくみられる「シラタ」部分を有効利用して、

全体を緩やかなグラデーションにしました。

すごいインパクト・・・。

ここに、ナイスなつなぎを着た青年が座るってことよ。

ますます、ポイント高い 予感w

2016年06月28日

木工ランプ屋

いつも同じものばかり作っていると、飽きてきちゃうので・・・

たまには違うものを作りたくなりました。

ね、かわいいでしょう?

「木のランプ」

14時間燃焼タイプのバーナーを内蔵してます。

どっしりした ブラックウォルナットのベースに、ナラのパーツをくみ上げました。

サッチーネのノブがかわいいな。

ちゃんと 通気孔があるんですよ。

本体側面の穴とつながって、空気が通るようになってます。

このヘッドパーツがなかなか素敵に仕上がりました。

もちろん、ガラスの取り外しのために、この部分は

ボルトナットで外れるようになってます。

ね、イイ感じ。

今度のキャンプに連行しようか、迷ってます。

こんなタイプも可愛いかな。

「木のテーブルランプ」

僕が好きなブラックウォルナットとメイプルのコンビネーション。

小さいけど、存在感ありますね。

ちゃんとこれでも、空気は通ることがわかったので、もっと改良してみたいな。

あ、そうそう、また浅草橋へ行ってきました。

丁寧に仕上げた SL-チェアを納品に。

これも、素敵なチェアなんで、もっと改良したいな。

どのようになるのかは、まだお楽しみということで・・・。

Jrに、彼がずーっと欲しがっていた エアブラシを買ってあげた。

どうせなら、よいものをということで、ちょっとだけ。

なかなかハマると面白いようで、朝から夕方までやってました。

なんだか、僕みたいな人間になりそうで、怖いw

2016年06月18日

久しぶりのアキバ・・・ / 西川電子部品

この間の週末、出来上がったテーブルたちを浅草橋に持っていきました。

日曜午前なのに、多くのお客さんが訪れ、いい感じでした。

今回、ちょっと試作してみた、この高さ40のローテーブル。

まあ、お座敷スタイルにはちょうどいいんですけどね・・・。

高さ50になると、Kermit Chairにはちょうどいいけど、お座敷には高い。

足の長さを自由に変えられるので、どのような仕様にもできるんです。

見たことないブランドが並んでいたよ。

木工職人さんが作ったテーブルだとか。

負けたくないなー(笑)。

あ、これこれ。

欲しいなー。

今度 買ってみよう。

A-garageさんは、ホント、センスいいなあ。

で、その後、特殊なナット、特寸ワッシャーなどを探しに、アキバへ。

アキバ、順天堂医院に勤務していたときは、バイクで年中通ってましたが、

埼玉に引っ越してからは、まったく行かなくなりました。

まあ、以前のような 電子回路いじりをしなくなったからですけどね・・・

なんじゃ、この連中は・・・

街中をマリオカートで走ってるw

うー、すごいなこの町。

おおーーー、通い詰めた 鈴商さんが無くなって、こんなものに!!!

ふうっ、僕らの聖地の秋月電子。

まだあった。

でも、店の中が大きく変わって、あのジャングルの中を怪しい部品を探す楽しみが無くなった感じ。

懐かしいなあ・・・。

千石電商さんは、3店舗もあって、すごいね。

よく、工作に使うパーツや工具を買いあさってましたねえ・・・。

まだありますよ・・・ ラジオデパート。

ケース屋とかをよく回ってました。

でも、いまはかなり空き店舗ばかりになったみたい。

ここです。

お目当ては。

西川電子部品。

店頭のおじさんたちの そっけない対応が、10年まえと変わってないのに感動。

「OOOOって ないですか?」

「ないね」

「OOOOって、ないですか?」

「ないね」

「・・・・。」

せっかく、あるかと思ってきたけど、やっぱりこの時代、Monotaroで

特殊なもの買ったほうが、簡単だわ。

まあ、もう来ないな、僕的には。

僕らの前の時代は、オーディオファンやら、電子工作ファンやらが通う町だったアキバ。

その後は、電子工作関係や、パソコン関係の人たちが通う町になり・・・

その後は ゲーマー、パソコン関係の人たちが通う町になり・・・

そして今は・・・ アニメ、メイドを求めて さらに怪しい連中が集まる街になり・・・

なんだ、あれは?

僕らがいたころは、怪しい中国人が「ソフトあるよ、ソフト」って言ってきたけど、

今は、かわいいメイドたちが闊歩してる・・・。

めっちゃかわいいメイドの写真撮ろうとしたら、逃げられた。

次の瞬間、つかつかっと寄ってきて、「消してください、写真。今すぐ、ここで!」

だってさ。

そんなバイトするなよなあ・・・。

ピンクのメイド服きて街中に立ってりゃ、写真くらいとられるよ。

「長太郎、父ちゃん、情けなくて 涙でてくるわ」 って感じ。

で、腹がへったので、ナポリタンのパンチョに。

昔は、アキバって、食べるのに困った町だったんだけどね・・・。

今はものすごい数の飲食店があるんだよね。

感動した。

あのデカいのは、1200gだよ。

まあ、学生時代でも、無理だっただろうなあ・・・。

で、かわいく400gで。

いやあ、やっぱりやわらかい太麺だよね、ナポリタンは・・・。

ナポリタンLove

でも、いくら好きでも、毎日食べると 太るなw

たまに東京へ行って、自分の展示のメンテナンスをしてくるのも大事なことだ。

また行って、ナポリタンも食べてこようっとw

え? 600g?

いやあ・・・・。

夜は、東松山のサーカスさんにジャズ・ライブを聞きに。

最近、作業が忙しくて、全然練習に行けてないけど、

先生のライブには行かないと!

あのサックスは、本当にすごい素敵な音がする。

ビンテージセルマー+マイヤーか。

はあ・・・

練習もしなきゃ・・・。

やること多くて、げっそりですw

日曜午前なのに、多くのお客さんが訪れ、いい感じでした。

今回、ちょっと試作してみた、この高さ40のローテーブル。

まあ、お座敷スタイルにはちょうどいいんですけどね・・・。

高さ50になると、Kermit Chairにはちょうどいいけど、お座敷には高い。

足の長さを自由に変えられるので、どのような仕様にもできるんです。

見たことないブランドが並んでいたよ。

木工職人さんが作ったテーブルだとか。

負けたくないなー(笑)。

あ、これこれ。

欲しいなー。

今度 買ってみよう。

A-garageさんは、ホント、センスいいなあ。

で、その後、特殊なナット、特寸ワッシャーなどを探しに、アキバへ。

アキバ、順天堂医院に勤務していたときは、バイクで年中通ってましたが、

埼玉に引っ越してからは、まったく行かなくなりました。

まあ、以前のような 電子回路いじりをしなくなったからですけどね・・・

なんじゃ、この連中は・・・

街中をマリオカートで走ってるw

うー、すごいなこの町。

おおーーー、通い詰めた 鈴商さんが無くなって、こんなものに!!!

ふうっ、僕らの聖地の秋月電子。

まだあった。

でも、店の中が大きく変わって、あのジャングルの中を怪しい部品を探す楽しみが無くなった感じ。

懐かしいなあ・・・。

千石電商さんは、3店舗もあって、すごいね。

よく、工作に使うパーツや工具を買いあさってましたねえ・・・。

まだありますよ・・・ ラジオデパート。

ケース屋とかをよく回ってました。

でも、いまはかなり空き店舗ばかりになったみたい。

ここです。

お目当ては。

西川電子部品。

店頭のおじさんたちの そっけない対応が、10年まえと変わってないのに感動。

「OOOOって ないですか?」

「ないね」

「OOOOって、ないですか?」

「ないね」

「・・・・。」

せっかく、あるかと思ってきたけど、やっぱりこの時代、Monotaroで

特殊なもの買ったほうが、簡単だわ。

まあ、もう来ないな、僕的には。

僕らの前の時代は、オーディオファンやら、電子工作ファンやらが通う町だったアキバ。

その後は、電子工作関係や、パソコン関係の人たちが通う町になり・・・

その後は ゲーマー、パソコン関係の人たちが通う町になり・・・

そして今は・・・ アニメ、メイドを求めて さらに怪しい連中が集まる街になり・・・

なんだ、あれは?

僕らがいたころは、怪しい中国人が「ソフトあるよ、ソフト」って言ってきたけど、

今は、かわいいメイドたちが闊歩してる・・・。

めっちゃかわいいメイドの写真撮ろうとしたら、逃げられた。

次の瞬間、つかつかっと寄ってきて、「消してください、写真。今すぐ、ここで!」

だってさ。

そんなバイトするなよなあ・・・。

ピンクのメイド服きて街中に立ってりゃ、写真くらいとられるよ。

「長太郎、父ちゃん、情けなくて 涙でてくるわ」 って感じ。

で、腹がへったので、ナポリタンのパンチョに。

昔は、アキバって、食べるのに困った町だったんだけどね・・・。

今はものすごい数の飲食店があるんだよね。

感動した。

あのデカいのは、1200gだよ。

まあ、学生時代でも、無理だっただろうなあ・・・。

で、かわいく400gで。

いやあ、やっぱりやわらかい太麺だよね、ナポリタンは・・・。

ナポリタンLove

でも、いくら好きでも、毎日食べると 太るなw

たまに東京へ行って、自分の展示のメンテナンスをしてくるのも大事なことだ。

また行って、ナポリタンも食べてこようっとw

え? 600g?

いやあ・・・・。

夜は、東松山のサーカスさんにジャズ・ライブを聞きに。

最近、作業が忙しくて、全然練習に行けてないけど、

先生のライブには行かないと!

あのサックスは、本当にすごい素敵な音がする。

ビンテージセルマー+マイヤーか。

はあ・・・

練習もしなきゃ・・・。

やること多くて、げっそりですw

2016年06月08日

M.D.Camp Factory 再始動! / お待たせしました

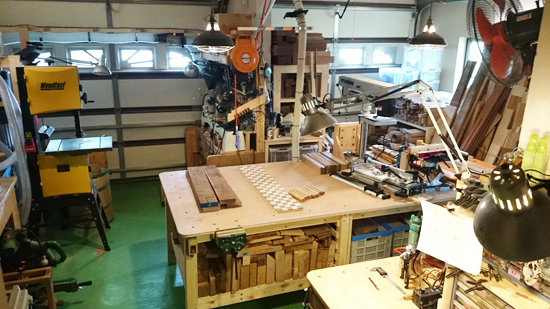

長かった6週間の改修作業の末、ようやく工房が新しく生まれ変わりました。

5x6mの大きな作業場になりました。

でも、作業する人は僕だけなんで、効率は変わりませんが・・。

作業員、募集中ですw(爆)

ここがメインの作業台。

4x8フィートは、でかかったな・・・。

でも、作業台は大きな方がいいに決まってます。

ここが、旧・Toy Factoryを改造した作業台。

エアコンプレッサ内蔵の、L字型の作業台になりました。

場所の関係で、傾斜地に移動したので、15cmほど高さを高くしたので、

椅子も高いやつを用意しないとならないんです・・・

まだだなあー。

サンダー台

ちょっと狭いけど、まあ、使い慣れてるから良しとしよう。

今度の強力な集塵機とのペアで、より使いやすく、クリーンな作業になります。

僕の相棒のWoodfast の14インチバンドソー。

音も静かで、パワーもあって、文句なしです。(自分的には)

もう少し調整が必要ですが・・・。

JETの木工旋盤を設置した、旋盤ワークステーション。

BOSEの101を両側に装着し、Inter FMをガンガン聞いてます。

使うものが目の前にあって、とても使いやすいステーションです。

これ、何年使ってるかな・・・

置き場所に困った、JETのドラムサンダー。

16-32の方がほしかった・・・ っていうのは、後の祭り。

こんなもの買い直す体力は無いですわ。

やかましいトリトン ワークセンター2001。

専用にダストポートを設計して、設置しましたが、トリトンは 丸鋸から上側へ

粉塵が飛ぶことも多く、別の方向からの集塵が必要かな。

本当は、もっと大きな昇降盤がほしいけど、まあ、無理ですね。

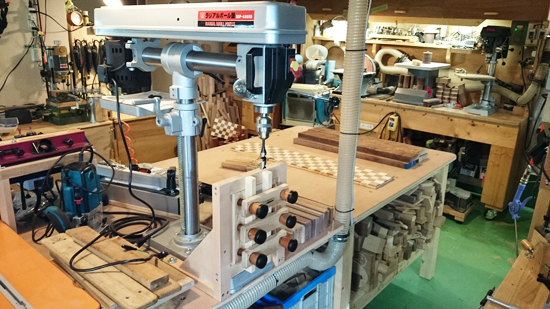

これは、材の木口の中心に19mmの木のボルトを正確に入れるための

ラジアルボール盤と、専用設計のジグ。

これで、いままでマッスル作業だった穴あけを、涼しい顔をして作ることが

できるようになりました。

3年我慢しないで、もっと早くにやればよかった・・・。

ああ、Makitaくんたち・・・ どこまで増えるのか・・・。

僕的には、8mmルータの方が持ちやすくて、いい感じなんだけどね。

これは、深夜・早朝に使う道具ではないですねえ。

工房ができあがって、久しぶりの製作です。

いくつかオーダーをいただいてお待ちいただいているので、

今、めっちゃ焦ってます。

怪我しない程度に頑張らなきゃ。

あ、そうそう、Outingさんが訪問されました。

作業場もきれいになりましたので、堂々とお見せすることができてよかった。

以前は、「つまづかないで、転ばないで・・・」って言わないとだめでしたし。

久しぶりに、テント 作りたいなー。

まあ、今の工房なら、なんとか平行して作業できそうだし。

楽しみだなー。