2017年07月19日

鍛金を始めよう! その2 / 鎚起銅器

さあ、鍛金の勉強の2日目です

この日の埼玉はクソ暑くて、とてもツナギなんか着られず・・・

タンクトップに手ぬぐいで参上しました

昨日、銅器の成型は希望通りの形まで行ったので、

今日は仕上げ工程です。

まずは、「錫引き」です。

その昔、銅の表面にできる緑色の緑青(りょくしょう)は猛毒とされました。

見た目もド・緑色で気持ち悪いですしね。それで、戦後昭和27年に食品衛生法で

銅食器の内側にはメッキを施すことと定められました。しかし、その後研究が

続けられ緑青には毒性がないことがわかってからも、地金と別の金属で被膜を作る

ことが続けられています。

もちろん、酸性のものを銅食器に入れたままにすると、銅中毒になることが

あるので酸の強いものは入れない方が安全です。

今回は、見た目もあって、従来通り錫を内側にひくこととしました。

用意するのは、錫用のフラックス(塩化亜鉛)と錫。

231℃の融点の錫を溶かして、器の中に塗り上げるのは筆ではなく脱脂綿。

化繊の綿ではなく、木綿綿がいいと聞きました。 燃えにくいからということで。

フライパンや鍋は、錫引きを素手で行いますが、カップなどは口が狭いので

火傷するためピンセットを使います。

まずは、練習用の器で練習。だって、錫引きの名人になりたいから(爆)

錫を少量器にいれ、金網の上で熱します。

溶けてきたら、丁寧にこするようにして広げていきます。

錫が溶けた部分はキラッと光るのでわかるんです。

ちょっと薄いところも補って、完成です。

さて、マイ・ぐい呑み。

溶かして・・・

溶けました。

何だか、錫を入れすぎたかな?

かき出すようにして広げて修正します。

こんな感じかな。

錫が飲み口となるところにはみ出しているので、やすりで丁寧に

削り落としていきます。

トースカンで綺麗なラインにしてもいいんですが、

大きなウネリのラインが好きなので、そのように描き、

金切り鋏で切り落とします。

錫・鉛用のヤスリで綺麗に成型して・・・

飲み口の縁を少し唐紙側で成型します。

バリが出たらキサゲや紙やすりで成型して、滑らかにします。

イイ感じに鎚目が入りましたー!!!

あとは表面の処理です。

金属の表面処理は、いろいろ方法がありますが、

簡単にできる硫黄による処理を行いました。

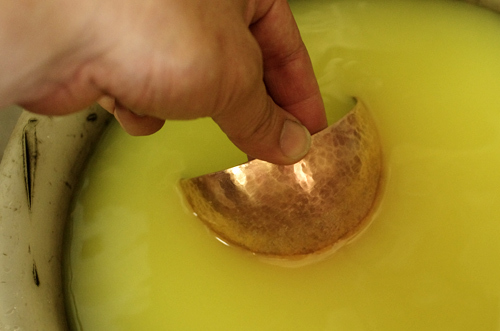

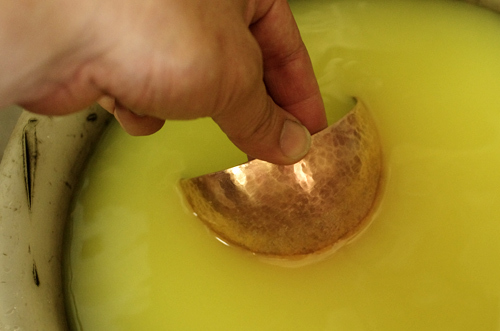

入浴剤の硫黄をぬるま湯に溶かして、器をドボンッ

あっち向いて話をしているうちにすぐに反応が始まり・・・

こんな燻した色の銅になりました。

硫化されたのかな。

鎚目が目立つように、もっと深く鎚目を入れれば良かったなあ・・。

重曹を軽く振りかけてすりすりした後、クレンザーで

軽く磨いていきます。

磨きすぎると、元の銅の地金が出てくるので、適度に。

スポンジやすりで磨いて、イイ感じのテクスチャーになるように仕上げます。

おお!!!!

イイ感じじゃないですか!

サイズ感もバッチリ!!!

1.0mmの銅板で作ったけど、重さもしっかりあって、イイね。

やっぱり、冷酒を頂くしかないね!

これは感動ですわ。

お世話になった吉田康平先生、ありがとうございます!!!

新しい技巧にふれ、感動している僕でしたw

この日の埼玉はクソ暑くて、とてもツナギなんか着られず・・・

タンクトップに手ぬぐいで参上しました

昨日、銅器の成型は希望通りの形まで行ったので、

今日は仕上げ工程です。

まずは、「錫引き」です。

その昔、銅の表面にできる緑色の緑青(りょくしょう)は猛毒とされました。

見た目もド・緑色で気持ち悪いですしね。それで、戦後昭和27年に食品衛生法で

銅食器の内側にはメッキを施すことと定められました。しかし、その後研究が

続けられ緑青には毒性がないことがわかってからも、地金と別の金属で被膜を作る

ことが続けられています。

もちろん、酸性のものを銅食器に入れたままにすると、銅中毒になることが

あるので酸の強いものは入れない方が安全です。

今回は、見た目もあって、従来通り錫を内側にひくこととしました。

用意するのは、錫用のフラックス(塩化亜鉛)と錫。

231℃の融点の錫を溶かして、器の中に塗り上げるのは筆ではなく脱脂綿。

化繊の綿ではなく、木綿綿がいいと聞きました。 燃えにくいからということで。

フライパンや鍋は、錫引きを素手で行いますが、カップなどは口が狭いので

火傷するためピンセットを使います。

まずは、練習用の器で練習。だって、錫引きの名人になりたいから(爆)

錫を少量器にいれ、金網の上で熱します。

溶けてきたら、丁寧にこするようにして広げていきます。

錫が溶けた部分はキラッと光るのでわかるんです。

ちょっと薄いところも補って、完成です。

さて、マイ・ぐい呑み。

溶かして・・・

溶けました。

何だか、錫を入れすぎたかな?

かき出すようにして広げて修正します。

こんな感じかな。

錫が飲み口となるところにはみ出しているので、やすりで丁寧に

削り落としていきます。

トースカンで綺麗なラインにしてもいいんですが、

大きなウネリのラインが好きなので、そのように描き、

金切り鋏で切り落とします。

錫・鉛用のヤスリで綺麗に成型して・・・

飲み口の縁を少し唐紙側で成型します。

バリが出たらキサゲや紙やすりで成型して、滑らかにします。

イイ感じに鎚目が入りましたー!!!

あとは表面の処理です。

金属の表面処理は、いろいろ方法がありますが、

簡単にできる硫黄による処理を行いました。

入浴剤の硫黄をぬるま湯に溶かして、器をドボンッ

あっち向いて話をしているうちにすぐに反応が始まり・・・

こんな燻した色の銅になりました。

硫化されたのかな。

鎚目が目立つように、もっと深く鎚目を入れれば良かったなあ・・。

重曹を軽く振りかけてすりすりした後、クレンザーで

軽く磨いていきます。

磨きすぎると、元の銅の地金が出てくるので、適度に。

スポンジやすりで磨いて、イイ感じのテクスチャーになるように仕上げます。

おお!!!!

イイ感じじゃないですか!

サイズ感もバッチリ!!!

1.0mmの銅板で作ったけど、重さもしっかりあって、イイね。

やっぱり、冷酒を頂くしかないね!

これは感動ですわ。

お世話になった吉田康平先生、ありがとうございます!!!

新しい技巧にふれ、感動している僕でしたw

Posted by Dr.ホッピー at 18:05│Comments(0)

│鍛金